トランクルーム経営が今、有望な土地活用のひとつとして注目を集めています。ここ最近、トランクルームを目にする機会が増えたと感じる人も多いのではないでしょうか。

都心部では、建物全体がトランクルーム仕様になっているビルや、電車の中からでもすぐにわかるほど目立つ大きな看板を目にします。

一方、郊外では小規模なトランクルームが主流になっています。建物ではなく、土地に大きめのコンテナをいくつか置き、コンテナ内を仕切って収納スペースとして貸し出すものです。

土地活用としてトランクルーム経営を始める人が増えていて、統計上でもトランクルーム市場は拡大を続けています。

ではなぜ、トランクルーム経営が有望視されているのでしょうか。今回は、トランクルーム経営の実像に迫りながら、その理由について解説します。

トランクルーム経営とは

トランクルーム経営はまず、「室内型」と「屋外型」の2つに分けられます。

屋内型の場合は、ビル内のスペースをパーティションなどで区切ってそれぞれを利用者に貸します。

荷物の収納という性質上、持ち運びのしやすいビルの一階部分を利用するのであれば、個人の土地活用としても検討の余地があります。

「テナントがなかなか入らなかったけれどもトランクルームに改装してからは収益が拡大した」という事例もあり、場所や運営方法によってはとても有効です。

しかし、トランクルーム経営のために新しい建物を建てるのは、潤沢な運営資金を持つ企業が事業として始めるならまだしも、個人で行う不動産投資としてはあまり現実的ではありません。

エレベーターがないと大きな荷物を運ぶことができず、トランクルームとしての利便性が厳しくなりますし、盗難などを防ぐセキュリティ対策も求められるため、個人経営では賄いきれないほどにコストが高くついてしまうからです。

このような事情を加味すれば、個人が土地活用としてトランクルーム経営をする場合には、コンテナを設置する「屋外型」の方が始めやすいですし一般的です。

土地を持っていて屋外型のトランクルーム経営を検討している人は、どれくらいの収益性が見込めるのか、どんなリスクが想定されるのかなど不安点を問い合わせることから始めましょう。

経営を専門企業に任せることもできる

トランクルーム経営も、駐車場経営などと同様に、「自営方式」と、「企業委託方式」の2つの方法があります。

オーナーが、投資から日々の運営に至るすべてを担うのが「自営方式」です。自営方式では、収納スペースとなるコンテナの使用についての賃貸借契約を、利用者とオーナーの間で締結します。

「企業委託方式」では、オーナーが所有する土地をトランクルーム経営を目的として企業に賃貸します。オーナーから土地を借りた企業がコンテナを設置し、企業が貸主として利用者に転貸することになります。

運営主体は土地を借りている企業なので、オーナーの収入はコンテナの賃料ではなく、土地の地代です。

管理運営に時間をかけたくない場合や、広い土地を持っていて自分では管理しきれない場合などには、自営方式よりも企業託委託方式の方が向いています。

当然ですが、専門企業もビジネスでトランクルーム経営をする以上、土地オーナーから企業への手数料がなんらかの形で徴収されます。たとえ手数料という名目ではなくても、実質的な手数料が反映された賃料設定になっていると考えてください。

契約内容や企業の経営方針にもよりますが、利用者からの収入がすべてオーナーには入らないという意味では、企業委託の方が収益性が劣ると考えて差し支えありません。

自営方式か企業委託方式のどちらがいいかは、オーナーの抱える個人的な事情に左右されますので、どちらが絶対的にベストだと断言することはできません。

トランクルーム経営に関する知識を得たうえで、自分の土地を活かすにはどちらがいいのかを判断しましょう。

この記事では、トランクルーム経営の基礎を理解するために、個人での取り組みを前提として、「自営方式」の「屋外型」をメインに取り上げます。企業委託方式についても触れていきますので、どちらにすべきかの参考にしてください。

トランクルーム経営が注目される理由

利用者は指定されたコンテナを原則自由に利用できますから、自宅に収納スペースがないなどの事情がある場合に大変重宝します。

家には置ききれない大きなものや、趣味で使う楽器やコレクションの収納など、実にさまざまな使い方があります。

預けているものランキングにみるトランクルームの魅力

不動産情報サイトのLIFULL HOME’Sが、トランクルームに預けているものについて、アンケート調査を実施しました。

以下が、その集計結果になります。

- 1位 家具(40.8%)

- 2位 書籍や雑誌などの書籍類(36.3%)

- 3位 アウトドア・レジャー用品(スキー、スキューバダイビング、キャンプ道具など)(34.8%)

- 4位 家電 (30.0%)

- 5位 コート/和服/礼服以外の衣服 (22.7%)

※出典:LIFULL HOME’「トランクルームに預けているものランキング」

やはり、自宅には入りきらない大きなものや、量が増えてしまったものを収納するのに、トランクルームが使われていることが分かります。

中には、「家族に内緒で骨董品を集めている」、「恥ずかしいアニメのグッズを収納するため」、「へそくりを隠している」といった声があるなど、かなり個人的なものを収納するのにも一役買っているようです。

このように、自分の好きなものを自由に置ける使い勝手のよさが、トランクルームの最大の魅力になっています。手狭になった自宅を広々と使いたいというニーズを、いかにしてつかむのかが、トランクルーム経営のツボですね。

トランクルーム経営のメリット

では次に、トランクルーム経営のメリットを、土地活用の観点から見ていきましょう。

コンテナを置くだけなので簡単

屋外型のトランクルームルームは、スペースが区切られているコンテナを設置するだけで成立します。

もちろん、利用者が集まりやすい立地であることが前提となるものの、土地とコンテナさえあれば始められる気軽さは、トランクルーム経営の大きな特徴でありメリットです。

ただし、建築基準法の適用を受けますので、コンテナを置くだけとは言え、建築基準法を満たした設置をしなければならないことには注意しましょう。

初期費用が安く、利回りが高い

アパマン経営のように、数千万円から数億円の融資を受けて建物を建てる必要もありません。そういった意味では、リスクの低い土地活用と言えます。

更地にコンテナを置くだけでいいので、初期費用としてはコンテナ費用がメインとなり、他の不動産投資と比べても格安ですんでしまいます。

それと、トランクルームは、他の土地活用よりも高い利回りが期待できます。利回りとは、初期投資に占める収入の割合です。

ですが、一人あたりの賃料がそこまで高くないため、賃貸経営に比べると、そこまでの収入は期待できません。

勘違いしがちなところですが、利回りが高いからと言っても収入が高いわけではありません。利回りと月々の収入額は比例しないことには注意しましょう。

利回りが高いということは、初期費用の回収期間が短いことを意味するため、その部分は大きなメリットといえます。

経営管理コストが低い

アパマン経営の場合、利用者が日常的に使用するため建物が傷みやすく、修繕費用を考慮しなければなりません。また、修繕の内容によっては、とても高額になってしまいがちです。

しかしトランクルーム経営の場合には、利用者が必要なときにモノを出し入れしに訪れる程度です。しかも、コンテナには付随する電子機器等の壊れやすいものがありませんから、定期的な巡回の必要性も他の土地活用に比べるとだいぶ低くなります。

コンテナを置いたあとは基本的には利用者にお任せなので、管理コストがあまりかかりません。もちろん、最低限の清掃や管理は必要となります。

たとえば、コンテナ周辺が草ボーボーになってしまったのに放置したままでは、オーナーの管理不行き届きのクレームが来てもおかしくありません。管理コストは低いけれどもまったくのゼロではないということです。

トラブルが少ない

アパマン経営と比べるとトラブルが少ないです。荷物を置くスペースの提供なので、お隣さんの生活騒音や悪臭等の苦情、ごみ出しをはじめとするマナー違反のトラブルの可能性は限りなく低くなります。

トラブルが少ないことは、オーナーの手間軽減につながり、経営管理コストを低くできる要因にもあります。

比較的簡単に転用ができる

アパートやマンションのような建物を建ててしまうと、その後の土地の使い方が限られてしまいます。更地に戻したいと思っても、建物を壊すために莫大な費用がかかってしまうからです。

トランクルーム経営の場合は、設置済みのコンテナを移動や撤去するだけで更地となることから、転用を比較的簡単に行うことができます。

そのため、土地活用の方向性を迷っているときの「つなぎ」として、トランクルーム経営をしている方も多いようです。

市場規模が急拡大と共に認知度も上がってきている

トランクルームの看板が目立つようになってきたのは、ここ10年くらいのことだと思います。

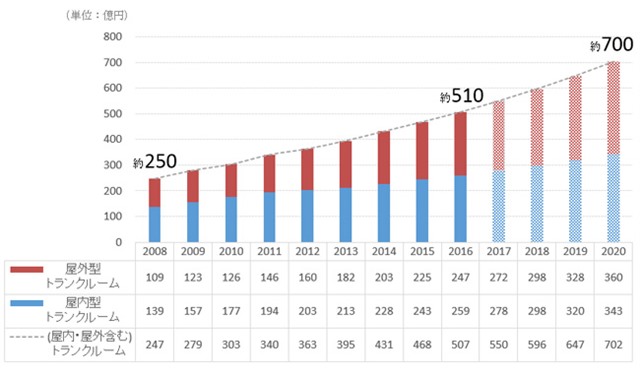

市場規模のデータを見ても、2008年はおよそ250億円だったのに対し、2016年には500億円を突破しました。たった8年間で倍2倍に膨れ上がったことになります。

(出典:.quraz)

この成長曲線は今後も伸びを続けていくと言われていて、トランクルームのさらなる認知度上昇が期待できます。

認知度が上がれば利用者も利用しやすくなるので、土地オーナーのトランクルーム市場経営の参入も、今後さらにしやすくなるでしょう。

トランクルーム経営のデメリット

トランクルーム経営は良いことしかないように思えてきますが、メリットがある反面、当然ながらデメリットもあります。

高い賃料は取れない

トランクルーム経営は、不動産投資の中でも、収益性がそれほどいいとは言えません。

トランクルームの広さや立地における収納スペース、需要などによって金額設定は変わってきますが、賃料はだいたい数千円~一万円程度が一般的です。

仮にスペースを10個つくったとしても、10万円の収入に届くか届かないか程度、ということになります。

中には、2万円以上の賃料が設定されている広いトランクルームもありますが、筆者が居住するエリアにあるトランクルームでは、5帖弱のスペースで、2万円ちょっとの月額賃料が設定されていました。

住居とは別に確保する収納スペースなので、そこまでお金をかけられないという利用者側の事情も加味しなければならず、2万円以上のトランクルームへの需要は非常に限られています。

高額収入を期待するなら、他の土地活用を検討した方がいいでしょう。

立地が重要

トランクルームの利用者は、近隣エリアに住んでいることが多くなります。なんらかの理由がある場合を除き、わざわざ遠いところの収納スペースを借りるのは考えにくいからです。

たとえば、近隣住民が少なく、交通アクセスもよくない空き地でトランクルームを経営したとしても、利便性が悪く、利用者で一杯になる確率は低いと言わざるを得ません。

トランクルームとして使いやすい立地であることが重要な条件となります。

用途地域の制限がある

用途地域とは、都市計画法という法律によって定められているエリア区分です。

用途地域には全部で12種類の区分がありますが、その中の「第一種低層住居専用地域」、「第二種住居専用地域」、「第一種風高層住居専用地域」ではコンテナを置くことができません。

そういう意味でも、トランクルーム経営はその立地が大きな意味を持ってきます。

どういう用途地域になっているのかは役所で確認できます。インターネットからも調べられるエリアもありますので、トランクルーム経営を始める際は事前に把握しておきましょう。

温度や湿度の調整が難しく、用途が限定される

屋外にコンテナを置く場合、日差しや風雨に直接当たることになります。コンテナ内に空調設備を設置するわけにもいかず、環境のコントロールが難しくなり、トランクルームの利用目的を限定してしまうことになります。

真夏になると、密閉空間で空調設備もないためコンテナ内は非常に高温になり、熱や水に弱い電気製品を収納するのには適しません。

常識の範囲内でも分かるようなものですが、のちのちトラブルにならないよう、利用者の理解を得ておかなければならないでしょう。契約時に利用に関する約款を定めておくようにしましょう。

見た目があまりよくない

無機質なコンテナが並びますので、あまり綺麗な景観とは言えません。オーナーの価値観にもよりますが、スタイリッシュなマンションを建てるような満足感や優越感は期待できないでしょう。

周辺エリアの景観との調和も考えなければなりません。住宅地に忽然と表れたトランクルームに対して、周辺住民からのクレームがないとも限りません。

ニッチなビジネス

人に対して、絶対に必要な居住空間を提供するアパマン経営とは異なり、どちらかと言うとニッチな側面が強いビジネスです。

自宅にある収納スペースで十分であれば成立しないビジネスなので、近隣住民が多いからと言ってトランクルーム需要が高いとは言い切れません。そのようなトランクルームの性格から考えると、正確なニーズの把握はとても難しいものです。

まだまだ伸び盛り

さきほど挙げた「市場規模が拡大している」というメリットは、逆を言えば、アパートやマンションのように完全に認知されているわけではないことを表しています。

最近でこそ当たり前に見かけるトランクルームですが、ほんの10年ほどくらい前までは、「トランクルームってなんだろう。あの中には何が入っているんだろう」と、ちょっと怪しい雰囲気を感じていた人も多いのではないでしょうか。筆者もその一人です。

市場が伸びているとは言え、まだ少し敷居の高いイメージが残っている印象があります。現在はトランクルームが広まっている過程にあるので、逆にオーナーとしては、今が先行者利益を得られるチャンスと考えることもできます。

しかし、トランクルーム経営を始めようとしてもどこに相談すればいいのか分からない人がほとんどだと思います。相談するのにおすすめなのが加瀬グループです。

土地を貸す「企業委託方式」でトランクルーム経営をサポートしてくれ、駅から遠い、古い建物が残っている、生産緑地などさまざまな土地で経営することができます。

土地の活用方法で悩んでいる人は、想定される利益やリスクなど問い合わせするところから始めてみてください。

トランクルーム経営の利回り

ある資料によると、オーナーが自ら管理運営する場合、トランクルーム経営の利回りは15~35%となっています。

おおよそ3年から5年も見ておけば初期費用の回収ができる計算ですから、不動産投資の代表格であるアパマン経営と比べると、だいぶ高い利回りとなっています。

しかし、この数字だけを見てトランクルーム経営のすべてを語るのは正しくありません。さきほども触れたように、あまり高い賃料は取れない点を考慮したうえで、トランクルーム経営を評価しましょう。

トランクルーム経営は、「たくさん儲けたい」というよりも、「月々の収支を少しでもいいからプラスにしたい」と考える、堅実派に向いている不動産投資ということです。

経営に必要な費用、経費

初期投資が低くてすむという話をしましたが、実際にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

必ず必要となるのがコンテナ代です。大きさや、取っ手の機能(ハンドルかどうか等)にもよりますが、一般的に使用されている20フィート(長さ約6メートル、幅約2.5メートル、約高さ2.6メートル、約8畳)のコンテナ一基で、だいたい50万円くらいです。

そこに設置や整備にかかる費用をプラスして、コンテナ一基で100万円前後を見込んでおきましょう。

もちろん、コンテナを仕切るためのカスタマイズ費用、コンテナのサイズや設置する場所、施工業者によっても価格は変わってきますので、個別の事情によってはこの数字と一致するわけではありません。

自分の場合にはいくらになるのか、必ず見積もりを取るようにしてください。

いずれにしても、数千万円から数億円かかるアパマン経営よりは、相当安い初期費用ですむことは確かです。

トランクルーム経営のリスクや失敗例

いくら負担の少ない土地活用とは言え、利用者に対して安心安全な収納スペースを提供するためには、避けなければならないリスクを事前に想定しておく必要があります。

盗難のリスク

荷物を置く収納スペースである以上、盗難が発生しないとも限りません。セキュリティ対策が万全でなければ利用者も集まりませんから、しっかりとした盗難対策を施すのは、オーナーとして当たり前の仕事と言えるでしょう。

とは言うものの、土地活用のレベルのトランクルームであれば、常駐スタッフを置くわけにもいかないので、対策に限界があるのは致し方ありません。

また、貴重品を置く際の盗難リスクがあることを、利用者に理解してもらうことも大切です。ある程度は自己責任のうえで利用してもらう必要があります。

ちなみに、筆者の近くにあるトランクルームには、「利用者の責任で管理をしてください」という注意書きがコンテナに貼ってありました。このような注意喚起は、オーナーのリスクヘッジとして必須になるでしょう。

災害のリスク

地震をはじめとする災害も、トランクルーム経営のリスクとなります。災害が起きやすいエリアかどうかを事前に確認しておきましょう。

ただ、こういった自然災害のリスクは、トランクルームの強みに転換できるとも考えれられます。防災グッズの収納スペースを自宅以外に確保しようという意図があるため、最近では、災害対策としてトランクルームを利用するケースが増えているからです。

トランクルームは生活必需品を備蓄するスペースにもなるわけですから、むしろ、自然災害の多い地域でこそ、トランクルームの強みが発揮されます。

それだけに、利用者の大切なものを守れるだけの屈強なコンテナを準備するなど、十分な災害対策が必要です。

保管物が壊れてしまうリスク

デメリットのところでも触れたように、屋外だとどうしても天候の影響を受けてしまいます。密閉空間のため高温になり、コンテナ中に保管している物に影響がないとも言えません。

オーナーとしては、できるだけの対策を取ったうえで、契約時にしっかりと説明し、利用者にこのリスクを理解してもらう姿勢を持つべきです。説明が不足していると、将来的なトラブルに発展しかねないので注意してください。

よくある失敗例

トランクルーム経営でよくある失敗が、需要予測を見誤ってしまったものです。

不動産投資全般に言えることではありますが、トランクルーム経営では特に、需要があるかどうかの予測が非常に難しくなります。

アパートやマンションの場合には、人が住みやすい環境かどうかを見れば、ある程度の需要は予測できます。

トランクルームはあくまで自宅プラスアルファの収納スペースです。周辺に住宅街があったとしても、その人たちが自宅以外のスペースを欲しているかを知るのは、なかなか困難なのです。

市場全体が盛り上がってきているとはいえ、自宅以外に収納する場所を改めて借りたいという人が多数派ではないことは否定できません。

しかし、設置したコンテナを外せば更地になるわけですから、どうしても経営が上向かない場合には、駐車場などへの転用も検討できます。

トランクルーム経営の優れている点は、リカバリーが比較的簡単だということです。たとえ失敗したとしても、軽い傷ですませることができます。

トランクルーム経営の流れと注意点

実際に経営を始めるにあたっては、どのような流れになるのでしょうか。

トランクルーム経営にもいくつかの経営スタイルがあり、特徴が異なります。それぞれ注意点を交えながら解説します。

- 業者委託方式(サブリース)

- フランチャイズ

- 自営方式

業者委託方式(サブリース)

土地を業者に貸して、運営そのものも任せてしまう方式は、「サブリース」とも呼ばれています。この方式で経営するのであれば、すべて業者に任せてしまうだけでいいのでとても簡単です。

オーナーのやることはほとんどありませんが、唯一しなければならない最大の仕事は、運営を任せる業者選びでしょう。

どの業者がいいのかをじっくりと吟味するためには、複数の業者とコンタクトを取るしかありません。この手間さえ惜しみたいという方は、土地活用全般に手を出せないことになります。それだけ大切な過程であることを意識してください。

業者に連絡をすると、予定している土地の立地やなどを調査して、トランクルーム経営ができるか適性を見極めてくれます。

適性があるとなれば、契約を前提とした賃料交渉に移り、業者とオーナーの希望額をすり合わせていきます。

賃料についてお互いの同意が取れたとき、晴れて契約締結となります。この際、コンテナ代や土地の整備費用等の初期費用を求められるかもしれません。

金銭面のことは、きちんと納得したうえで契約を結んでください。金銭面は、将来的に不満をくすぶり続けることになりかねないので、肝に銘じておきましょう。

気になることはどんなことでも担当者に質問し、その都度、納得して進めるよう心がけてください。もしもそのときに嫌な顔をする担当者なのであれば、他の業者を選ぶのが賢明です。

担当者にしつこいくらいに聞くことは、ある意味、業者選びの第一歩になると心得ておきましょう。

契約時にチェックするのは、賃料だけでなく、契約年数もポイントとなります。長期契約をするのであれば、その間の賃料の変動について確認するのが必須です。

「賃料はずっと変わりません」という業者ほど、念入りに賃料に関する条項をしっかりと確認しましょう。

フランチャイズ

トランクルーム経営の専門企業が持っているブランドや、ノウハウを借りながらトランクルームを経営します。フランチャイズは、いわば看板貸しのようなもので、自営方式と業者委託方式のちょうど中間に位置しています。

フランチャイズへの加盟料はかかりますが、コンテナの設置を手配してくれたり、アドバイスをもらえたりするので、どのように進めていいかわからないけど自分で経営をしたいという人にはもってこいです。

利用者としては、トランクルームをいくつも経営している企業の看板があると安心できますし、オーナーとしては、初心者の状態でも企業からノウハウを提供してもらいながら経営することができます。

業者委託方式と同様、契約内容を納得するまで確認するのが最重要です。どのレベルまでフランチャイズ企業がサポートしてくれるのかを把握しておいてください。加盟料とサポート量のバランスが見るべきポイントとなります。

自営方式

自営の場合は、運営に関する全てを自分で行わなければなりません。コンテナの選定・購入から設置、設置を依頼する業者選びなど、経営を始める前から多大な労力がかかります。

経営中も、清掃やコンテナのメンテナンス、賃料支払いの催促、クレーム対応などなど、やるべきことはもりだくさんです。

さらに、賃料設定や宣伝といったマーケティングの成否も、オーナーの手腕にかかってきて経営センスも問われますが、そのぶん、やりがいが大きいですし、利益を独り占めできるメリットもあります。

トランクルーム経営に興味がある人はコレをしてみよう

土地活用で収益を上げるためには、どんなニーズがあるのかを的確につかみ、それに応じた対応をすることが必要です。

オーナーとして気になるのは、トランクルームへの需要があるかどうかでしょう。そこで最後に、あなたの土地がトランクルーム経営に向いているかどうかを調べるためのちょっとしたコツをお教えします。

それは、活用したい土地の周辺にトランクルームがあるかどうかを調べてみることです。自分の住んでいるエリアのトランクルームを検索できるサイトを利用すると、すぐに調べられます。

もしトランクルームがあるならば、その周辺にはトランクルームに対するニーズがあると、その運営主が判断していることになります。できれば、利用者の埋まり具合や経営状態も見てみると、有益な参考データが得られます。

自分で簡単にできるニーズ調査なので、この記事を読んでトランクルーム経営への関心が強くなったという人は、ぜひやってみてください。

まとめ

トランクルーム経営は、「リスクが低く始めやすいけれども爆発的に儲かるものではない」不動産投資です。

この特徴をどのように捉えるかによって、トランクルーム経営に対する印象はだいぶ変わってきます。ある人には、稼げず魅力のない投資に映るでしょうし、またある人には、リスクが低くてとても始めやすいと映ります。

リスクの低さを優先した土地活用をしたいのであれば、トランクルーム経営は有力な選択肢のひとつとしておすすめです。

もっと収益性のある土地活用をしたいと検討している方は、土地活用の一括比較サイトを利用してみましょう。

トランクルームをはじめ、駐車場経営やアパマン経営などの土地活用の中から、その土地にあった、自分の希望している条件を満たす活用方法を提案してくれます。

土地活用で大事なことは、マイナスにならず、ある程度の収入が見込める運用をしていくことです。

どの土地活用が最善なのかを知るためにも、このような比較サイトを利用して、選択肢を広げてみることをおすすめします。

おすすめ土地活用比較サイト

タウンライフ土地活用には、全国200社以上の優良認定企業が登録しており、複数の企業の活用プランを比較することができます。

通常の一括資料請求サイトとは違い、「活用プラン」「収支計画書」「市場調査書」の3つを無料で提案してくれます。

毎月先着99名限定で土地活用のコツをまとめた「不動産投資スペシャルガイド」をプレゼント中です。

相談するだけでもらえる本なので、初めて土地活用する人はタウンライフを利用してみてください。

「HOME4U」は、NTTデータが運営する土地活用一括比較サイトです。大手企業が運営しているためセキュリティ面も安心して使えるサービスです。

登録されている企業には、大手企業から地域密着の中小企業まで、しっかりと実績のある企業がたくさん登録されています。

土地所有の有無を選択できるようになっているので、投資目的による活用方法を比較したいケースでも使うことができます。狭小地や変形地などの地形でも対応してくれます。

どの比較サイトを使おうか迷っている方や、信頼度が高いサービスを安心して利用したいという方におすすめです。

リビンマッチは最短60秒で土地活用のプランを提案してくれます。

2017年8月には楽天リサーチで、利用したい不動産ポータルサイト1位になっているので、安心して利用できます。

47都道府県に対応していて、地方で土地活用を検討している人でも地元に密着した会社のプランを比較することができます。

郊外で土地活用を検討してしている人はリビンマッチがおすすめです。

アパート経営、マンション投資の利回りとリスク、失敗例

アパート経営、マンション投資の利回りとリスク、失敗例

駐車場経営(コインパーキング)の利回りとリスク、失敗例

駐車場経営(コインパーキング)の利回りとリスク、失敗例

トランクルーム経営の利回り、失敗例、初期費用

トランクルーム経営の利回り、失敗例、初期費用

収益物件の管理方法は自主管理と委託管理どちらがいいのか?

収益物件の管理方法は自主管理と委託管理どちらがいいのか?

不動産投資で地方の収益物件を購入しても成功するのか?

不動産投資で地方の収益物件を購入しても成功するのか?